前言

中国山水画,承载千年文脉,以笔墨为骨,以自然为师。其基础技法的锤炼,不仅是技艺的传承,更是文化基因的延续。本次展览以“树石为基,笔墨为径”为主题,聚焦西安美术学院中国画学院山水画工作室的教学实践,通过系统梳理线质审美、树法、石法、云水法、舟桥法、建筑法、溪口法等山水画基础元素,呈现传统技法与现代教学的交融,探索山水画基础教学的当代路径。本次展览同时还邀请在陕的名家名师以及有一定影响力的中青年山水画家课徒画稿及写生作品一同参展。

教学传承:从课徒稿到写生实践

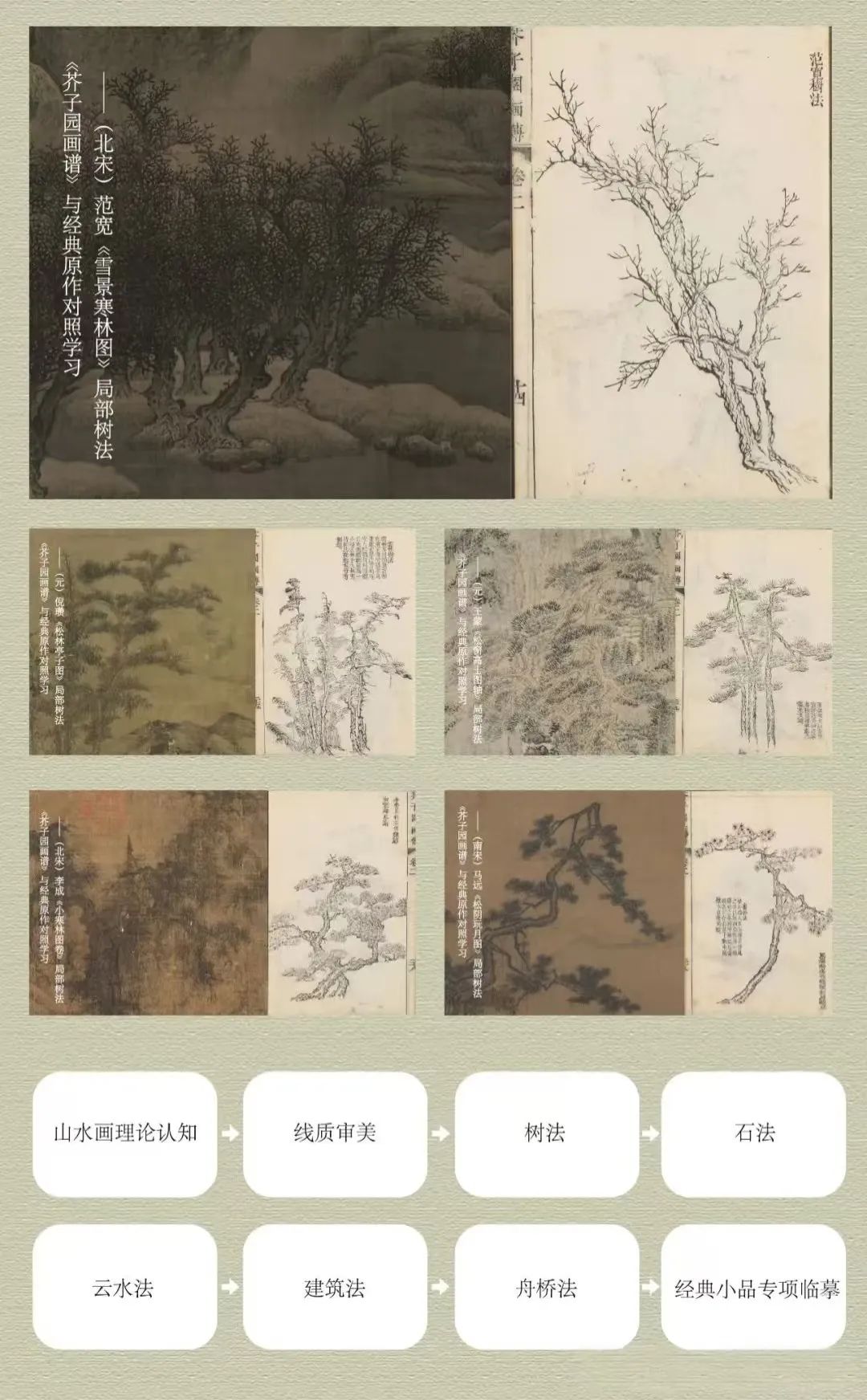

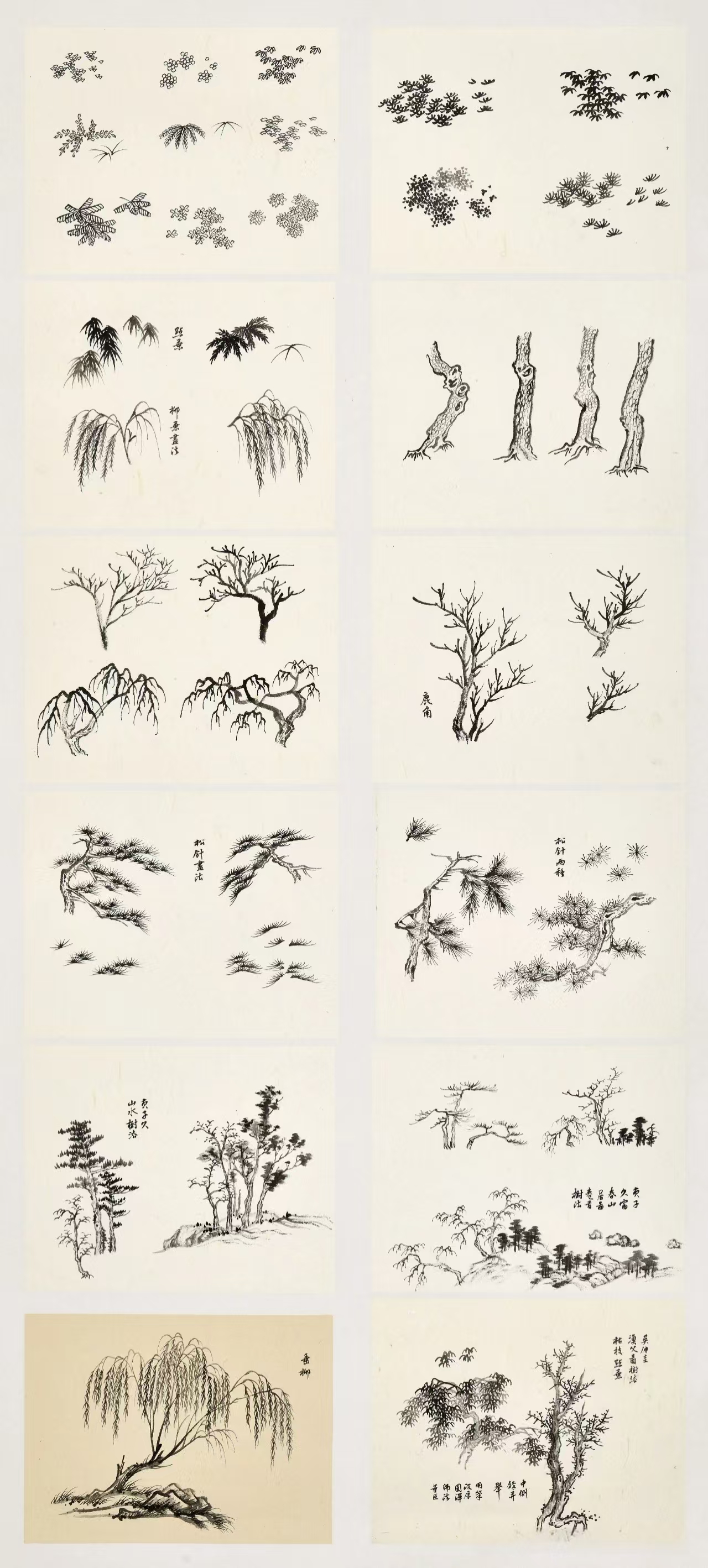

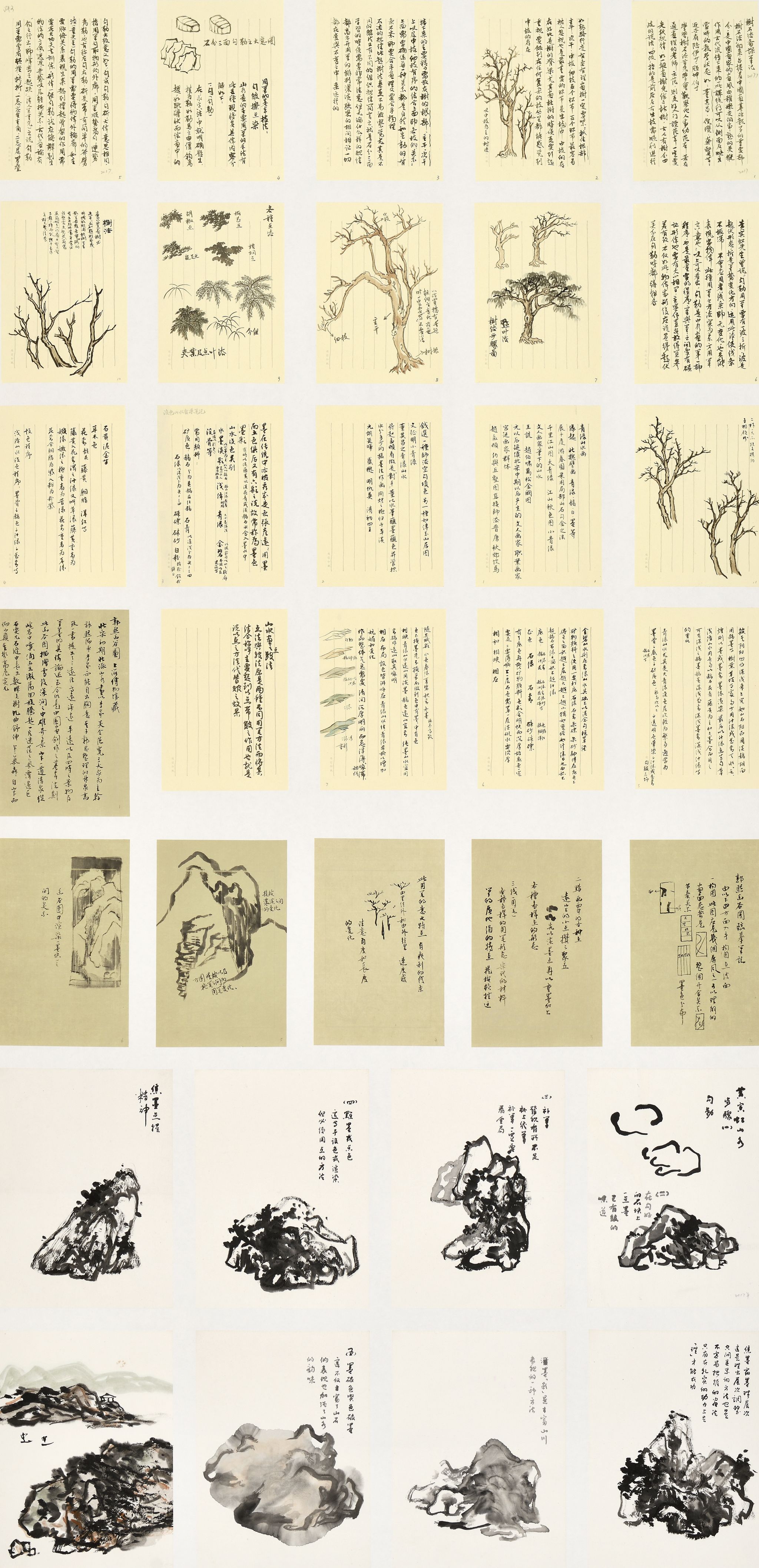

山水画教学之根,深植于经典范本与师承脉络。展览以《芥子园画谱》为起点,结合历代名家课徒手稿,展现“师古不泥古”的教学理念。展厅中,教师们的课徒稿示范尤为瞩目——一笔一墨解析树石结构,一皴一染诠释空间意境,既是对传统的精准临习,亦是对技法规律的提炼升华。同时,写生作品与课徒稿并置,揭示“师古人”与“师造化”的双向互动:从经典程式到自然万象的转化,正是山水画创作的生命力之源。

体系构建:技法拆解与经典对话

展览以“分解-重构”为逻辑线索,将山水画拆解为线质审美、树、石、云水、舟桥、建筑、溪口等基础单元,通过多维度对比呈现教学深度:

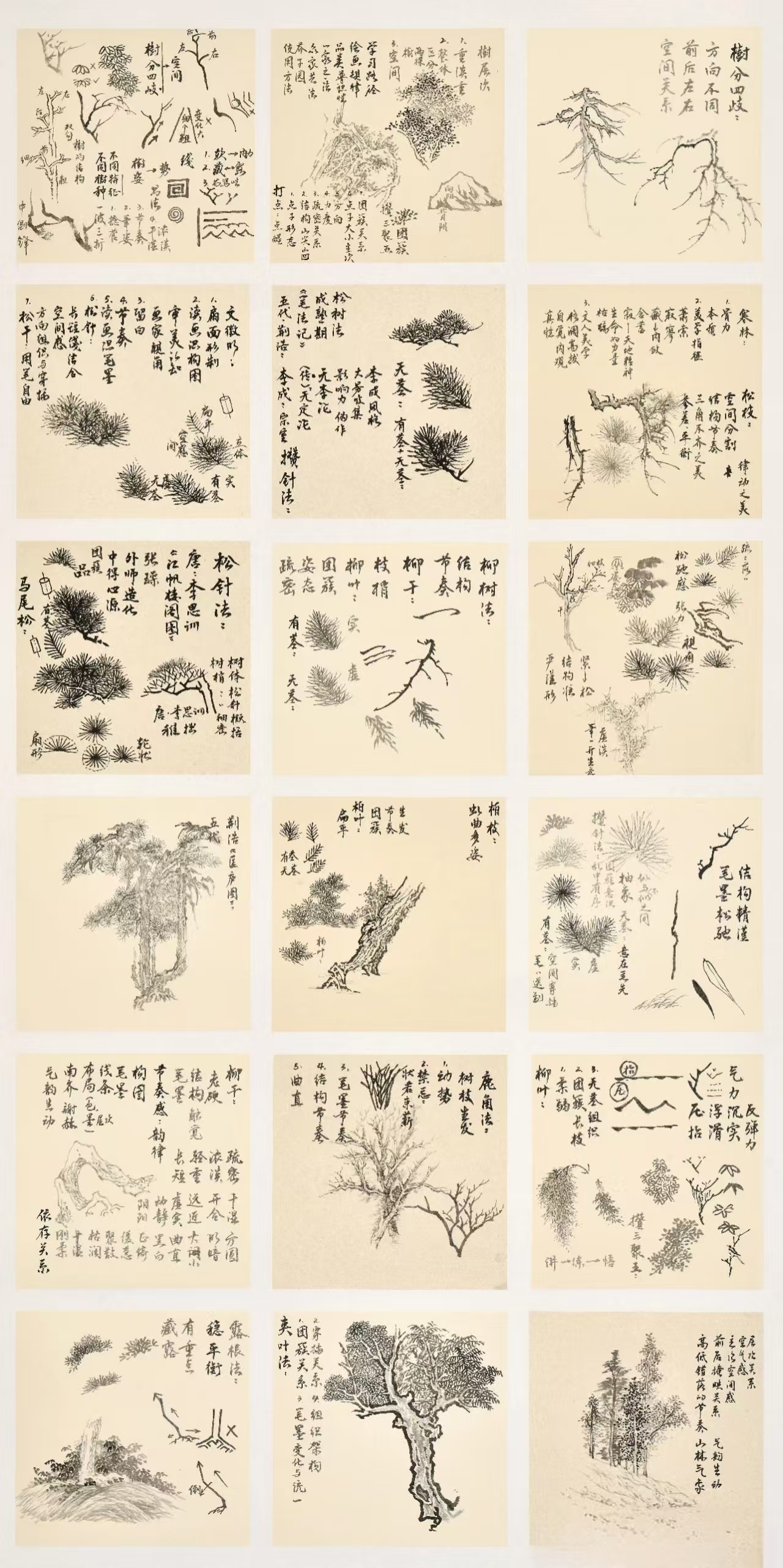

- 树法:从“鹿角”“蟹爪”到杂树组合,剖析枝干穿插与笔墨节奏;

- 石法:解构“披麻皴”“斧劈皴”等经典皴法,揭示山石质感与体积塑造;

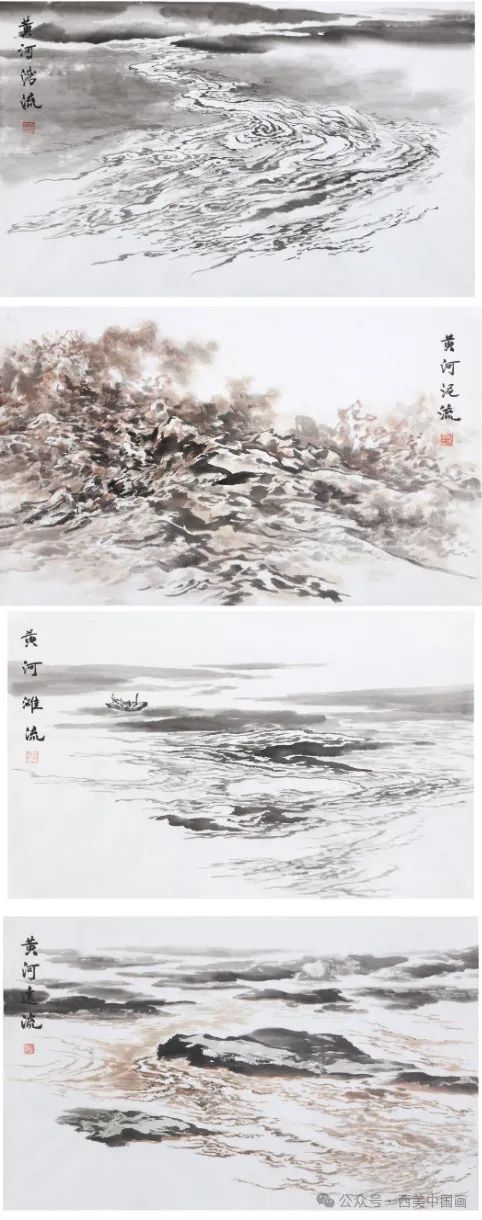

- 云水法:以留白与勾染之妙,演绎虚实相生的空间韵律。从地域角度出发,研习黄河水流的形态观察,注重“瀑布、滈流、逆流、湍流、激流、滃流、急流、涌流、湾流、泥流、滩流、远流”视觉表现的黄河水的形态,通过线条运动、用笔节奏、水墨韵律等绘画语言全面表现黄河水流的神韵。

尤为独特的是,教学中引入经典原作比对分析——将芥子园文图与宋元明清大家真迹并置,在笔墨细节中溯源传统,于古今对照中启发创新。这种“以古鉴今”的研习方式,既夯实了传统根基,又激活了当代语境下的技法表达。

教学特色:知行合一,厚积薄发

西安美术学院山水画工作室的教学,始终强调“理法并重,知行合一”。展览以教案手札为载体,立体呈现“临摹-写生-创作”三位一体的教学闭环。

这种“案头与山川并进”的教学实践,既延续了文人画的学脉传统,亦回应了当代艺术教育的核心命题——如何让传统笔墨与时代精神共鸣。

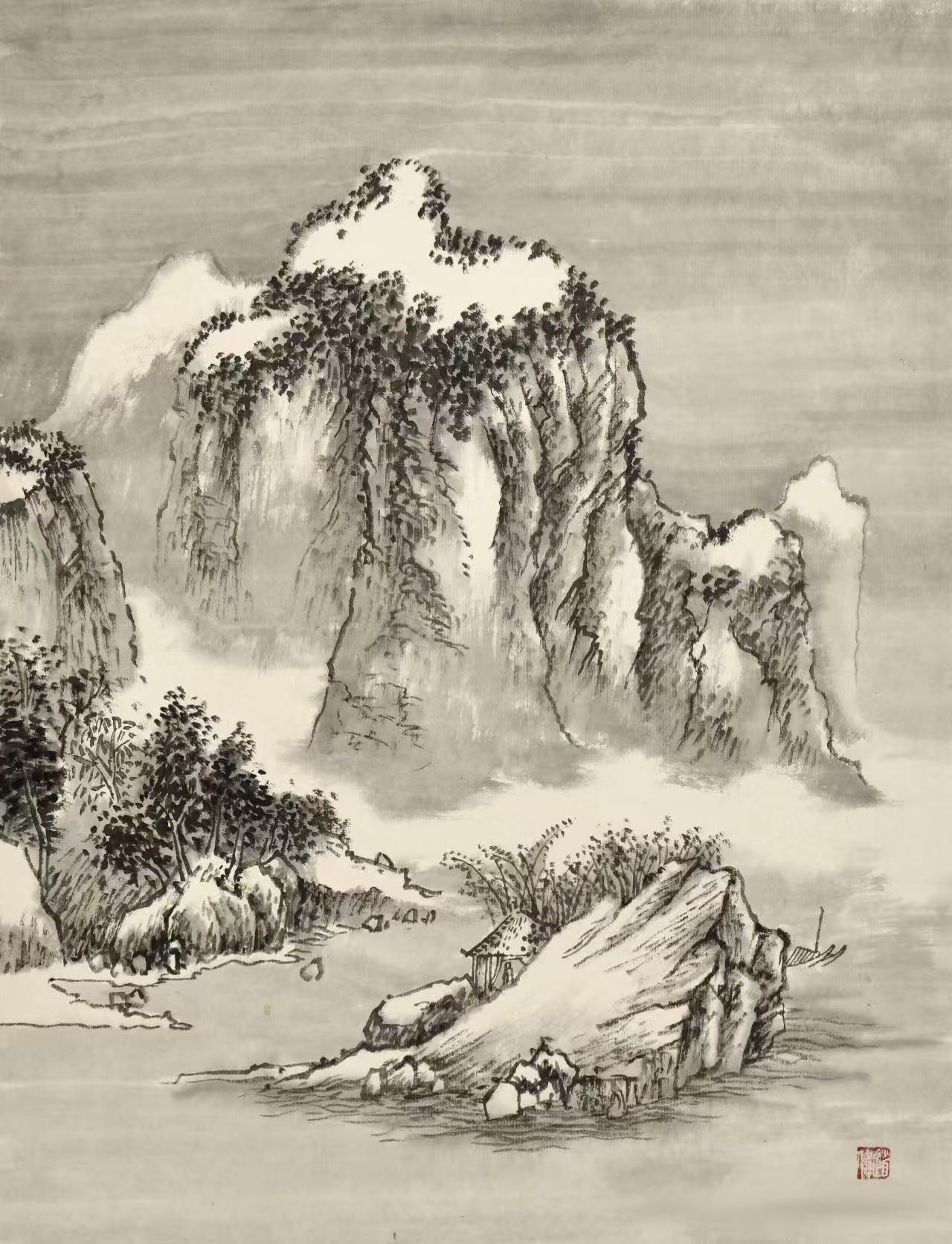

山水画基础教学,非为复制传统,而在以笔墨筑基,培养观物、体道、抒怀之心性。本次展览既是一次教学成果的集中展示,亦是一场关于“如何传承”的自觉叩问。我们期待观众透过这些课徒稿的严谨、写生作品的鲜活、经典作品的深邃,触摸中国山水画的基因密码,感受笔墨背后“致广大而尽精微”的东方智慧。

“学画者,必先执笔以定骨架,而后气象生焉。”愿此次展览成为一座桥梁,连接传统与当代、师者与学者、笔墨与心灵。邀您共赴一场笔墨的修行,见证传统的生长。

学院教师作品(部分)

王 珊

中国画专业博士、西安美术学院中国画学院山水画工作室主任、教授、硕士生导师。陕西国画院青年画院常务副院长、西安青年美术家协会副主席、陕西省社会科学院书画艺术中心研究员、西安美术学院中国艺术与考古研究所研究员、黄土画派艺术研究会副秘书长、长安画派西安建筑科技大学艺术学院研究中心研究员、陕西省书画篆刻协会理事。长期致力于地域文化下山水画形态及创作实践与教学研究,作品多次参加国家级美术类展览获奖,并获博士研究生国家奖学金。

山水课徒画稿之一

杜道伟

西安美院中国画学院副教授,硕士生导师。1975年生于江苏省邳州市,1993年就读于南京师范大学美术系,1997年毕业后在徐州师范学校任教,2001年考入西安美术学院,攻读中国山水画研究生,2004年毕业并留中国画学院任教至今。2015年获得国家艺术基金青年艺术人才创作资助项目,2016年获得国家艺术基金滚动资助项目, 2017年获得文旅部主办的“一带一路”国际美术工程项目,2019年通过验收,作品《梦回龟兹》被国家画院收藏。2024年《人民与江山之幸福路》获得国家艺术基金艺术人才创作资助项目。

山水课徒画稿之一

安兵武

1981年出生于河北省唐县。毕业于中国美术学院中国画学院山水专业,美术学博士。现为西安美术学院中国画学院山水画工作室教师。

山水课徒画稿之一

许可

毕业于中国美术学院,现为西安美术学院中国画学院讲师。

山水课徒画稿之一

特邀专家、画家作品(部分)

解安宁

西安交通大学城市学院教授委员会主席、艺术学院院长,陕西省美术家协会副主席,陕西省山水画研究会主席,澳门画院副院长,陕西省高等学校教学指导委员会委员,陕西省基础教学美育教学指导专委会委员,陕西省教学名师,西安市政协委员,一级美术师,教授,博士。

黄河水法十二式之一至四

研讨会现场

展览现场

-END-